Tomaso Montanari

Quando inizieremo a prestare anche i monumenti? Domani, a giudicare da quanto hanno in mente al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il Piano Strategico del Museo 2020-2023 prevede “la stipula del secondo protocollo d’intesa con l’Ermitage (in collaborazione con Ermitage Italia e con il coordinamento di Villaggio Globale Internazionale) per la realizzazione di mostre (… prestito della Tazza Farnese e del Mosaico di Alessandro all’Ermitage)”, nonché la “stipula di un accordo con la TV Asahi Shimbun di Tokyo per il restauro del mosaico di Alessandro a loro spese e successiva esposizione dello stesso al Museo Nazionale di Tokyo”.

Gli aspetti davvero stupefacenti di queste poche righe sono molti. A cominciare dal carattere scopertamente commerciale di questi prestiti: il primo affidato al coordinamento di una società privata (Villaggio Globale Internazionale); il secondo previsto su richiesta di uno sponsor che paga il restauro. Ma la notizia è clamorosa per l’identità delle opere che si vorrebbero prestare: due autentici monumenti dell’antichità, alla pari del Colosseo.

La Tazza Farnese è un piccolo, fragilissimo oggetto intagliato in un unico pezzo di agata sardonica tra la fine del del II secolo a. C. e la metà del I secolo a. C., e decorato con un’allegoria dell’Egitto sotto i Tolomei: un oggetto capace come pochi altri di raccontare l’intera storia della nostra civiltà. Essa giunse a Roma dopo la conquista dell’Egitto, e poi seguì la vicenda dell’impero fino a Costantinopoli, per ricomparire tra le mani del sommo Federico II, finendo poi a Samarcanda (dove fu disegnata dal pittore persiano Muhammad al-khayyam). Riapparsa a Roma, la ghermì Lorenzo il Magnifico: passò poi dai Medici ai Farnese, e quindi in un museo della Repubblica.

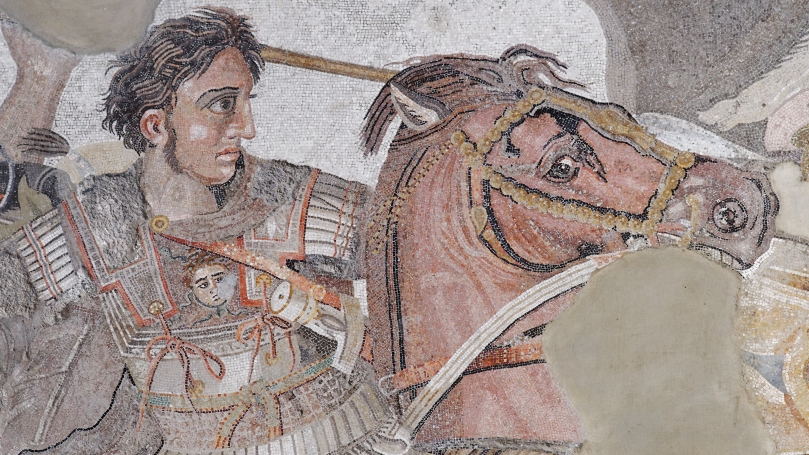

Il Mosaico di Alessandro, invece, è enorme: misurando tre metri per quasi sei. Viene dalla casa del Fauno, a Pompei, e replica un dipinto forse del mitico Apelle. Fu realizzato da artisti alessandrini di strepitosa abilità, e rappresenta una battaglia (Isso o Gaugamela) tra Alessandro e Dario III, re dei Persiani. Il volto di Alessandro, folle e ispirato come un dio, è oggi una delle più travolgenti icone dell’antichità.

La sola idea di spedire in giro per il mondo opere al cui cospetto la Gioconda sembra un ritratto tra i tanti, è folle: per la fragilità del piccolo gioiello, già sfasciato un secolo fa da incauti movimenti museali; per la delicatezza del mastodontico quadro musivo. E perché è impensabile che chi visita il Museo Archeologico di Napoli possa non trovarli: motivo per cui dovrebbero ovviamente figurare nell’elenco pubblico delle opere inamovibili che un decreto del gennaio 2008 (emanato per dare attuazione all’articolo 48 del codice, dettato proprio in materia di autorizzazioni per mostre) obbliga a redigere, e poi perfino a rispettare.

Eppure, alla interrogazione parlamentare della senatrice (e archeologa) Margherita Corrado che chiedeva lumi su questa sconcertante prospettiva, nessuno della corte che ruota intorno al Dario IV del Collegio Romano ha avuto la bontà di rispondere nel merito. Questa incredibile storia pone un problema più generale, anzi evidenzia un clamoroso “baco” dell’improvvida riforma dei musei: chi decide se simili, capitali, opere la cui incolumità interessa tutta l’umanità vadano o non vadano spedite in Russia o in Giappone per far fare un po’ di soldi a imprese e televisioni? Non i comitati scientifici dei musei, solo consultivi e quasi sempre decorativi o inascoltati. Non il comitato tecnico scientifico centrale che sarebbe competente a dare il parere in base al quale decidere (e che è presieduto da chi scrive), che non si vede più sottoporre un prestito. Non il direttore generale dei Musei, pari grado del direttore del Museo di Napoli a causa della medesima riforma (e che in ogni caso si trova davanti al fatto compiuto di un accordo internazionale tra musei e sponsors).

Chi allora? Ma il direttore stesso del museo, che ha scritto quel piano. Un direttore la cui scelta (come quella di tutti gli altri suoi omologhi) non è configurabile come un concorso (lo ha riconosciuto la Corte di Cassazione nell’ordinanza 1413 del 18 gennaio 2019), ma come un intuitus personae da parte dello stesso ministro, che ha pescato a suo arbitrio in una rosa di tre. Così, i massimi musei italiani sono ora retti da dirigenti in rapporto fiduciario con il livello politico: il modello è quello della lottizzazione della dirigenza della sanità pubblica.

E i risultati sono paragonabili: ormai si dispone del patrimonio culturale dell’umanità come si dispone della salute degli italiani: non in scienza e coscienza, ma secondo mercato e volontà politica. Così, l’articolo 9 della Costituzione che impone la tutela del patrimonio (che non può che esser fatta da tecnici, selezionati in quanto tali attraverso un concorso) è risucchiato in un buco nero.

E non si vede un Alessandro che fermi questo Dario.

Articolo pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” il 12 aprile 2021. Immagine in evidenza: Battaglia di Isso (part., fotografia di Marie-Lan Nguyen da Wikimedia Commons). Immagine nel testo: Tazza Farnese (part., fotografia da Wikimedia Commons); fotografia della Battaglia di Isso al Museo Archeologico di Napoli da Wikimedia Commons.

Altri articoli

Il Paesaggio, la Costituzione , gli attacchi alle Soprintendenze e le solidarietà pelose

Claudio Meloni - FP CGIL