di Tomaso Montanari

Inaugurando gli Stati Generali al Casino del Bel Respiro ( uno dei capolavori dell’architettura barocca), Giuseppe Conte ha detto di aver scelto quel luogo in “omaggio alla bellezza italiana”, affermando quindi che “nell’ambito di questo progetto rientra anche l’investimento nella ‘bellezza’ del nostro Paese”. Proviamo a credere che non sia solo la solita, insopportabile retorica da grandi occasioni. Proviamo a credere che quell’investimento ci sarà.

Ebbene, se davvero il presidente del Consiglio è pronto a indirizzare verso “il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (art. 9 Costituzione) una parte dei capitali che lo Stato riversa e riverserà sul Paese, ha di fronte a sé una via maestra: lanciare la più grande campagna di assunzioni per la cultura della nostra storia, rimettendo in piedi il ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Turismo.

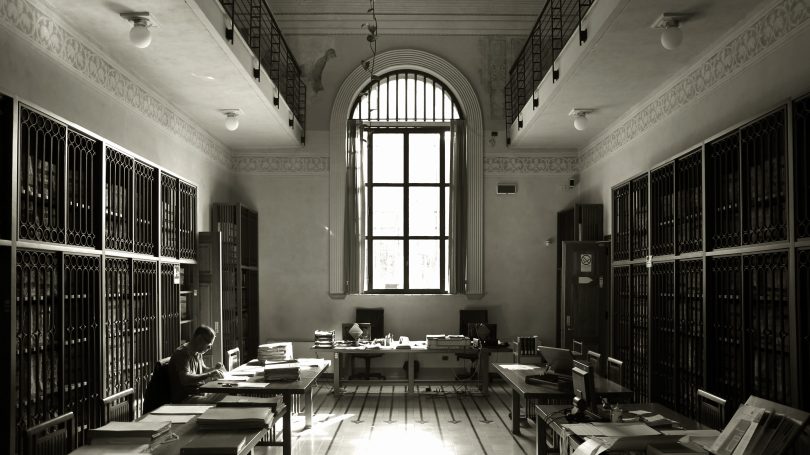

Cominciando dalla più trascurata delle emergenze: la bellezza del nostro Paese sta perdendo la memoria. Perché i suoi archivi, il luogo dove per secoli si è stratificata la nostra identità collettiva e la correlata capacità di organizzare il futuro, stanno morendo. Come ha scritto la storica Maria Pia Donato (in L’archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia, Laterza 2019): “La verità è che gli archivi appaiono oggi l’anello debole della tutela del patrimonio. In Italia, in particolare il sistema bibliotecario e archivistico ha subito continui tagli di risorse, con una cronica condizione di sotto-organico e riduzione di orari e servizi. Le varie riforme dei beni culturali e l’entrata in forza dei privati nella loro gestione stendono un’ombra su istituti che, come le biblioteche e gli archivi, non offrono ritorni economici.

Raramente i documenti, specialmente quelli antichi, hanno un valore utilitario o demaniale. Sono persino refrattari alla valorizzazione estetizzante che libri e biblioteche sono ancora capaci di sostenere nella nostra civiltà dell’immagine, nonostante qualche tentativo in tal senso per esporre ‘cimeli’ e ‘capolavori’”.

Ora, anche a causa della crisi del Covid, questa agonia cronica sta per giungere al più funesto degli epiloghi. Negli scorsi giorni la Direzione Generale Archivi ha indirizzato una nota ufficiale al ministro Dario Franceschini che suona come un’ultima chiamata. Vi si legge: “Già nel corso dell’anno 2020 si ha una carenza di 1202 unità di personale, cui si aggiungeranno altre 386 nel prossimo biennio. In sintesi, negli Istituti (cui la pianta organica, ndr) assegna 2784 unità di personale, si registreranno carenze pari a 1588 unità”.

Nel 2022 i funzionari archivisti di Stato (essenziali per aprire le sale di studio) in servizio saranno 279 sui 600 necessari. Già ora, l’età media elevatissima dei custodi impedisce di riaprire cruciali Archivi di Stato: perché la percentuale di quelli che vengono dichiarati “lavoratori fragili” e dunque doverosamente assegnati al lavoro a distanza è in certi casi vicina all’80% del personale disponibile. All’archivio di Stato di Firenze restano in servizio due custodi, e una situazione analoga colpisce le sedi di Torino, Roma, Napoli. È la memoria dell’intero Paese che diventa inaccessibile, in una sorta di terribile Alzheimer collettivo che rischia di essere irreversibile. Nell’ultima seduta del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, la direttrice degli Archivi Annamaria Buzzi ha detto testualmente: “Siamo allo stremo, non sappiamo fino a che punto potremo reggere”.

Anche i musei sono messi male, nonostante la retorica corrente. Nella stessa riunione, il direttore generale dei Musei Antonio Lampis ha detto che “lo sforzo per riaprire i musei è titanico”. Il 76% dei custodi ha più di sessant’anni, e dunque anche in questo caso i rischi del Covid impediscono loro di riaprire le sale. Lampis è stato molto onesto: ha detto che i musei si reggono su un “obiettivo sfruttamento” dei precari, e che questo “sarebbe il momento di incidere” per cambiare il sistema. E che bisognerebbe anche rivedere il principio per cui i musei si reggono sulla cassa dei biglietti: “Perché non sono ristoranti né supermercati”, ha riconosciuto. Paradossalmente, proprio l’improvvisa caduta in disgrazia dei fratelli ricchi, i musei, potrebbe favorire la presa di coscienza necessaria a salvare gli archivi: è l’intero sistema della cultura che non può veder legata la propria sopravvivenza al flusso di cassa. Perché, proprio come la salute, la cultura è un diritto fondamentale.

In queste ultime ore abbiamo conosciuto molti insospettabili cultori della memoria e della storia, schieratisi in difesa delle statue contestate dal movimento internazionale che lotta contro il razzismo e per i diritti dei discriminati e degli oppressi. È troppo chiedere che tutti coloro che hanno scritto in difesa di statue spesso indifendibili dicano almeno una parola pubblica per la salvezza della nostra memoria collettiva, gli archivi pubblici italiani?

Articolo pubblicato su “Il Fatto Quotidiano”, 22 giugno 2020

Fotografia di Sailko da Wikimedia Commons